1 \"><script type=\&quo

2 \"><script type=\&quo

3 创业前,他是查理·芒格粉;创业后,他推崇“扎硬寨,打呆仗”

4 配天机器人索利洋:国产工业机器人迎来残酷洗牌

5 云圣智能陈方平:90后创业者中的007

6 飞芯电子雷述宇:挑战自己,让我快乐

\"><script type=\&quo

2019-11-29

“干掉你的,往往不是你的对手。”跨界打劫已经从互联网蔓延到硬科技领域。

华为宣布进入激光雷达领域,无疑开启了激光雷达另一个维度的竞争思考:最终激光雷达的胜出者可能并非当前那些看上去非常确定的技术路线,通信技术加持下的激光雷达也许才是未来?

未感科技严伟振是极少数用通信方法做激光雷达的创业者。2000级北京大学电子系校友严伟振,先后在全球TOP10的通信企业日本富士通和华为从事光电、通信、芯片领域产品研发和团队管理十多年,也是国内最早探索将光通信技术应用于激光雷达的人之一。

本期科创家推荐严伟振和他的未感科技,一个拥有领先激光雷达技术的创业者,一个尚在创业初期但却拥有无限想象空间的激光雷达创业公司。

2018年,北大校友严伟振邀了清华校友陈浩共同创业。

严伟振和陈浩分别来自具有德比情结的“隔壁院校”。北大毕业的严伟振在富士通7年,任职光通信算法团队负责人时,他是最高性能光电非线性补偿算法PBP的第一发明人,该方法仅相当于传统方法运算复杂度的15%。此后,严伟振在华为海思光电子部工作4年。前后10余年光电、通信、传感、芯片领域研发、设计、生产全流程经验,获得12项国内外发明专利,40多篇国际论文。

但在他心中,陈浩才是真正的学霸。

年纪小几岁的陈浩,初中时因为数学奥赛获奖,被选拔到西安重点高中。凭借高中时数学奥赛一等奖,最终进入清华大学数理基科班。这是一个与姚期智计算机科学实验班、钱学森力学班一起承载着清华培育拔尖创新人才使命的“特殊班级”,在每年的清华新生中面试选拔而出。

陈浩毕业后,也进入了富士通研发中心,主要从事光电和通信研发,主导硅光等多个项目的研究,发表15篇国际论文和10项国内外发明专利。

二人在富士通成为同事。日本富士通作为全球通信领域的头部企业,对人才的筛选极为严格,进了富士通就可以拿到一份签订终生的优渥待遇。但对进入而立之年的严伟振和陈浩来说,缺了点挑战。

严伟振率先出走华为。在华为期间,严伟振从技术开始接触产品研发生产全流程,这让技术宅的他走进了市场落地端,为其创业奠定了不可或缺的基础。作为陈浩曾经的领导,创业的严伟振首先找到了这位曾经的队友。陈浩是严伟振推崇的技术能力比自己还要牛、聪明度更胜一筹的选手,技术宅的陈浩恰好在30岁出头的年纪需要一个新的有挑战的试验场。

“我们有工作经验,也有能力,然后也有体力。”这对曾经的战友,重新会师后并肩再出发选择了创业。严伟振作为CEO负责融资、产品、管理等对外事宜,陈浩则作为CTO负责技术研发。

激光雷达作为自动驾驶最重要的核心三大传感器之一,是近几年创业和投资的热门赛道。

据相关统计,过去三年,超过10亿美元资金已投向约50家激光雷达初创公司,2018年更是创纪录的达到4.2亿美元。更早的2011年到2016年,全球激光雷达领域的融资总额也超过30亿元人民币。

但实际应用中激光雷达产品的落地并不如预期快。从2004年DARPA的自动驾驶汽车比赛中首次使用激光雷达到现在,绝大多数激光雷达创业公司都还处于产品测试状态,车载应用主要为后装测试,以机械式激光雷达为主,价格高达几万到几十万元。

在探测距离上,国际领先的头部公司探测距离普遍只有200到300米,国内激光雷达TOP公司的探测距离则只有200米左右。在能见度低的雾霾、雨雪等恶劣天气,实际探测距离只有几十米,根本无法满足L4级及以上自动驾驶的需求。这也是华为轮值董事长徐直军此前对外称华为要自研激光雷达的原因。

据了解,目前激光雷达因为探测距离、测量精度等优势被认为是自动驾驶最理想的传感器。但同时,激光雷达面临着实际应用中探测距离随天气恶劣程度快速衰减的BUG。作为光通信领域十多年的从业者和专家,严伟振将光通信领域的最新技术用在了激光雷达中,探测距离成功突破当前行业最远300米的限制。

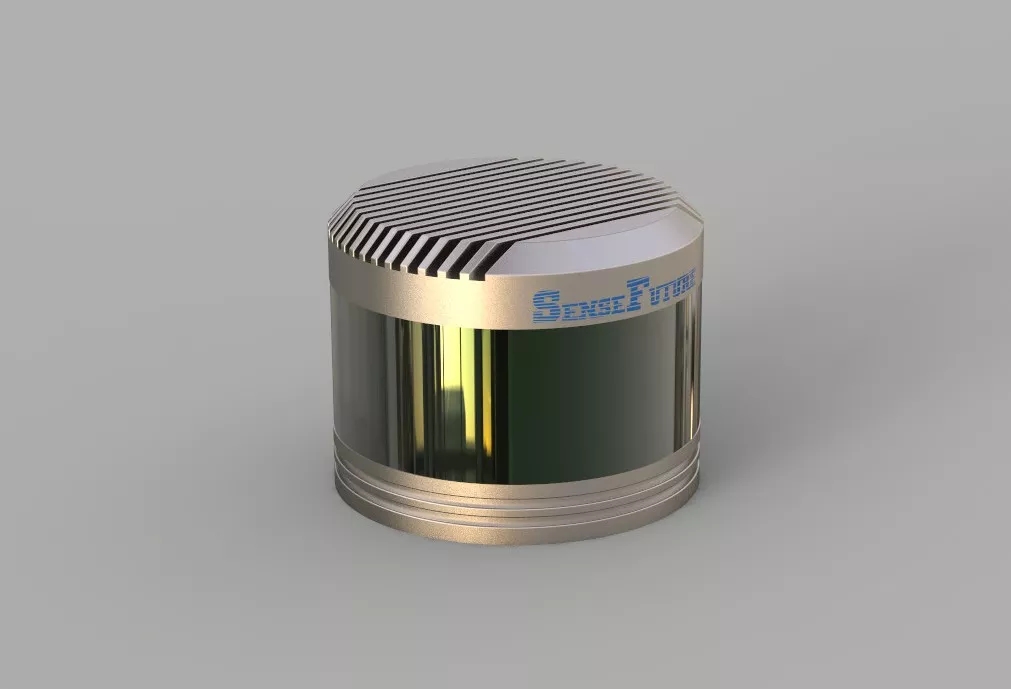

2019年10月,未感科技发布了首个探测距离达400米的16线激光雷达样机demo,该产品波长为905nm,反射率约为20%,同时满足class1激光人眼安全标准。该产品通过应用光通信领域物理层的新算法实现噪声抑制、干扰消除和回波信号重建,通过在室内和长度400米的测试场地进行三维点云构建,其实验结果均达到了预期水平。

严伟振称,相控阵激光雷达虽然是未来的趋势,但从概念性产品到工业级产品,再到可量产化的产品还需要一定的时间。未感科技将两条腿走路,在积极推进2.0级别激光雷达产品落地的同时,研发相控阵激光雷达,瞄准未来的自动驾驶需求。